Francisco Ríos González «El Pernales» en la historia y en la leyenda.

artículo publicado en la Revista de Tradiciones Populares «Zahora»

Cualquier viajero que en aquel abrasador verano de 1.879 tuviese necesidad de recorrer los calcinados campos donde se unen las provincias de Córdoba y Sevilla, por fuerza habría de quedar con el espíritu quebrantado bajo el peso de un terrible pesimismo. Desde Estepa a Puente Genil, de Puente Genil a Lucena y de Lucena a Aguilar sólo vería miseria. Una miseria angustiosa, torturadora, lacerante.

Los braceros trabajaban doce horas diarias, de una de la madrugada a una de la tarde. Y por tan larga jornada recibían únicamente cinco o seis reales. Con ser esto malo, aún era peor que no podían cobrarlo todos los días. El trabajo escaseaba. Por eso en Matarredonda, Marinelada, Pedrera y otros pueblos el hambre desembocaba con frecuencia en robos.

La gente del campo vivía como las bestias. En los cortijos, muchos animales tenían mejor alojamiento que ellos. Entre unos toscos muros, y bajo una cubierta a veces de paja, se cobijaban un hombre, una mujer y unos niños. Durante meses sólo comían un pan que parecía amasado con hollín y un tocino que hubieran despreciado los perros.

Esto, que hoy pudiera parecer exagerado, era entonces, por desgracia, ciertísimo.

En ocasiones, era tanta la abundancia de brazos forzadamente ociosos, que los jornales bajaban. Tiempo hubo en que llegaron a pagarse a cincuenta céntimos. Así, año tras año, el campesino andaluz veíase obligado a soportar con mansedumbre los atropellos del cacique, la escasez de faena y el tormento constante del hambre.

Por allí, como por otras partes, se hablaba con frecuencia de antiguos bandidos. De aquellos que un día se echaron al campo para vengar alguna ofensa o satisfacer alguna vejación; de quienes, a su modo, habían tratado de remediar las injusticias sociales, de las que todos seguían siendo víctimas. Allí estaba, en Estepa, aún vivo, influyente y respetado, el señor Juan Caballero, «el Lero». Caballeando, había rivalizado nada menos que con el legendario José María «El Tempranillo», prototipo de la hombría, de la majeza y del valor. Las imaginaciones se encendían ante el relato de las viejas hazañas y la chispa de un oculto deseo, siempre tenido por imposible, prendía en los hombres, con visos de posible realidad.

Así, en lo hondo de la callada, diaria sumisión, de la permanente resignación, iba creciendo la rebeldía. Los mozos de genio más vivo barruntaban ya fáciles riquezas y admiraciones populares. Lenta, ocultamente, se estaba fraguando un resurgimiento del bandolerismo. Si las causas seguían siendo las mismas, iguales tenían que ser los resultados.

Los robos, en los cortijos y en los caminos, empezaron a menudear, preocupando a las autoridades. Concedían, por el contrario, menos atención a los algarines, es decir, a los ladrones de aceituna, que todos los años hacían su aparición al mostrarse el fruto en sazón. Solían ser personas de vida miserable, que lo tomaban de noche y furtivamente para después malvenderlo. De pronto, un día, esta clase de robo tomó el carácter de un verdadero asalto. Fue en Estepa. Más de doscientos desesperados, a quienes el hambre había empujado, entraron en los olivares y se lanzaron furiosos al pillaje. Los guardas no intentaron siquiera detenerlos. Sabían muy bien que aquellos hombres estaban dispuestos a todo.

En este propicio ambiente han visto la luz, en Estepa, unos niños, en los que va a resucitar la añeja y siempre atractiva estampa del bandido, con todas sus crueldades, violencias y generosidades. Ya corretean por las calles estepeñas tres muchachos que no tardarán mucho en hacerse famosos, no sólo en su pueblo y en Andalucía, sino en España entera. Son Joaquín Camargo Gómez, «el Vivillo»; Manuel López Ramírez, «el Vizcaya» y Antonio Ríos Fernández, «el Soniche». Sólo falta que venga al mundo el sobrino de este último, que ha de superar al que más en nombradía: Francisco Ríos González, «el Pernales». No tardó mucho. Nació el día 23 de julio de 1.879. Así lo acredita la correspondiente partida de bautismo, que, copiada a la letra, dice:

En la villa de Estepa diócesis y provincia de Sevilla, a veintisiete de julio de 1.879, yo, don Manuel Téllez, Presbítero, con licencia de don Joaquín Téllez, cura propio de la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción la Mayor, de esta villa, bauticé solemnemente a un niño que nació a las seis de la mañana del día veintitrés del actual, calle Alcoba, número diez, perteneciente a esta feligresía, hijo de Francisco Ríos Jiménez, jornalero, y de Josefa González Cordero, casados en esta parroquia en mil ochocientos setenta y uno. Abuelos paternos, Juan Ríos y Florencia Jiménez; maternos, Francisco González y María de la Asunción Cordero. Se le puso por nombre Francisco de Paula José. Fue su madrina María de los Dolores Ortiz, casada, a la que advertí el parentesco espiritual y obligaciones contraídas. Fueron testigos D. José Valenzuela Silva y Rafael Galván Gómez, todos naturales y vecinos de esta villa. En fe de lo cual firmamos fecha ut supra. Joaquín Tellez.- Manuel Téllez. (Archivo Parroquial de la Iglesia de Santa María. Tomo 29 Folio 167).

La familia del que ha de ser, con los años, famoso bandido es de humilde condición. Habita una casucha de miserable aspecto en las afueras del pueblo. El padre dicen que ha sido vaquerizo en Montellano. Ahora lleva la misma triste vida que todos los braceros. Trabaja menos de lo que quisiera y cobra escaso jornal. Cuando el hambre les aprieta, emprende largas caminatas en busca de frutos y hortalizas. También practica, de forma rústica, la caza. Para ello ha de burlar a los guardias y saltar tapias y cercados. No tiene más remedio que hacerlo así. Ha de procurarse, por procedimientos poco lícitos, lo que no puede obtener con el esfuerzo de sus brazos.

En esta desesperada lucha por la diaria existencia, ve el matrimonio pasar el tiempo sin que su situación mejore. El futuro caballista ha crecido lleno de necesidades, sin recibir instrucción alguna. Hacerle aprender las primeras letras hubiera constituido un extraordinario lujo que ellos, en modo alguno, pueden permitirse.

Al contar el pequeño Francisco diez años marcha con su padre a Calva, donde ambos ejercen, durante dos, el oficio de cabreros. Luego regresan a Estepa. De nuevo en su casa, trabajan cuanto buenamente pueden. Si les falta ocupación dedican el tiempo a merodear por los alrededores. Como antes, como siempre, van en busca de algo que poder llevar al pobre hogar. La presencia de la Guardia Civil les hace a veces dar grandes rodeos. Al fin, no pueden evitar tener con ella encuentros desagradables, de los que casi nunca salen bien librados. Como ya les han hecho serias advertencias, un día, al repetírselas, golpean al padre. Este recibe el castigo sin protestas. Pero no así el muchacho, que al verle maltratado se rebela. Con toda la osadía de sus pocos años, rabiosamente, intenta agredir a los guardias. Estos, teniendo en cuenta su corta edad, se contentan con darle unos cuantos pescozones. No podían suponer que, en aquel momento, se habían ganado un feroz enemigo. Francisco no olvidará nunca aquellos golpes. Desde entonces, hasta su próximo fin, irá creciendo en él, cada vez más hondo, un odio salvaje hacia los civiles. Sueña con vengarse de ellos cuando sea mayor.

Por aquellos días lleva a efecto los primeros robos. Los realiza en los campos, en las casas y en las tiendas. Son pequeñas raterías, que pronto van aumentando en cuantía. La Guardia Civil le impone pequeños correctivos, con los que sólo logra hacerle reincidir. El médico titular de Estepa, don Juan Jiménez, siente compasión de él y trata de hacerle abandonar aquel mal camino. A su amable trato, el muchacho parece dulcificarse. Poco a poco pierde aquel recelo de animal perseguido en el que constantemente vive. Aprende a leer medianamente y a trazar, con trabajo una torpe y vacilante escritura. Al tiempo que le da lecciones le busca también trabajo. De entonces data su gran afición a los caballos, de los que más tarde será un gran conocedor. Por un momento parece que Francisco no va a llegar a ser «el Pernales». En tan esperanzadora disposición pasan dos o tres años. De súbito, un doloroso suceso, que enluta su hogar, viene a quebrar sus buenos propósitos y le empuja de nuevo a la delincuencia.

Su padre no ha abandonado las habituales correrías por los campos, en las que Francisco le ha acompañado muchas veces. Un día, la guardia Civil le sorprende en el momento de cometer un pequeño delito. Por causas que se ignoran, uno de los guardias le propina un fuerte culatazo, que da con él en la tierra. Es trasladado al pueblo y, de resultas del golpe, muere días después.

No necesitaba otra cosa Francisco Ríos para que aumentara su rencor hacia los civiles. Pregunta con astucia, indaga y, al fin, llega a saber que el autor ha sido el sargento Padilla, del puesto de Puente Genil. Si algún día puede se lo hará pagarlo caro. Pero esto nunca llegará a lograrlo, aunque andando el tiempo lo buscará con ahínco.

Huye del trabajo y otra vez vuelve a tentarle lo ajeno. Como siempre, no pasa de las habituales raterías. Hoy es un jamón, mañana un borrego, otro día un costal de aceitunas … Su madre ya no se beneficia de ellos. Es él quien lo derrocha en tabernas, mancebías o en las timbas y garitos de la población. La mala vida le atenaza fuertemente, borrando sus buenas cualidades, si alguna vez las tuvo. En poco tiempo cae de lleno en el mundo del delito. Ayuda a varios caballistas, entre ellos a su tío, Antonio Ríos, «el Soniche», y sirve en más de una ocasión como corredor de rescate en los secuestros. Tiene ya veintiún años y está lleno de vicios. Es entonces cuando comienzan a manifestarse en él perversos instintos. Su mala sangre le lleva a cometer actos de extrema crueldad, no sólo con pobres animales, sino con personas ciegas, mancas o tullidas.

Se ha dicho con insistencia que en esa época es conserje del casino de Estepa. El supuesto es falso. También lo es que forme parte de la banda de «el Vivillo». La razón es sencilla. Por aquellos días éste se encuentra huido en Argel, de donde más tarde marcha a la República Argentina. En el año 1.900 sólo existen en Estepa dos bandidos de nombradía, «el Soniche» y «el Vizcaya». Al primero ya hemos dicho que suele ayudarle su sobrino. Con el segundo no tiene Francisco Ríos contacto alguno.

Y no lo tiene porque el futuro terrible «Pernales» es en aquel pueblo lo que se dice nadie. Un simple ratero, como en Estepa hay muchos.

Aseguran noticias veraces que entre sus convecinos no goza, por cierto, fama de valiente. Casi unánimemente se le tiene por poco hombre. Parece ser que esto es debido a que en más de una cuestión personal no ha respondido como debiera a las ofensas recibidas. Su valor está, pues, en entredicho. En cambio, son conocidas y condenadas sus crueldades.

Cuesta trabajo creer que un individuo de tan malas prendas, y con tan dudoso porvenir, pueda enamorar a una joven; pero así sucede. Un día se fija con interés en María de las Nieves Caballero y la da palique en su reja. Durante meses, Francisco va todos los días del número diez de la calle de La Alcoba, donde vive, al treinta y dos de la calle de la Dehesa, domicilio de su novia. Muy fuerte debe ser la pasión que les une porque no demoran demasiado su casamiento. La ceremonia tiene efecto el día de Navidad de aquel año de 1.901. Así lo acredita la inscripción que figura en la parroquia de Santa María, de Estepa. Copiada al pie de la letra, dice así:

En la ciudad de Estepa, diócesis y provincia de Sevilla, a veinte y cinco de diciembre de mil novecientos y uno, yo, don José Ramos Mejías, cura propio de esta iglesia parroquial de Santa María de la Asunción. la Mayor y Matriz, desposé y casé por palabras de presente, que hicieron verdadero y legítimo matrimonio a Francisco de Paula José Ríos, de estado soltero, jornalero, de edad de veintitrés años, hijo legítimo de Francisco Ríos Jiménez, difunto, y de Josefa González Cordero, juntamente con María de las Nieves Pilar Caballero, también soltera, de edad de veinte y siete años, que vive en la calle Dehesa, número treinta y dos, hija legítima de Manuel Caballero Fernández y de María del Carmen Páez González. Confesaron y comulgaron, fueron aprobados en doctrina cristiana y amonestados en tres días festivos, según y como lo dispone el Santo Concilio de Trento, en esta Iglesia Parroquial, de cuyas proclamas no resultó impedimento alguno canónico, habiendo precedido el oportuno consejo favorable de sus padres y todos los requisitos necesarios para la validez y legitimación de este Sacramento, siendo testigos a dicho desposorio D. Francisco Juárez de Negrón y D. Manuel García Gómez, todos naturales de esta ciudad.

En fe de lo cual lo firmo fecha ut supra.-José Ramos. (Archivo Parroquial de la Iglesia de Santa María de Estepa. Libro 16, Folio 260, Número 5).

¿Qué puede inducir al matrimonio a María de las Nieves? Son misterios del amor que nadie puede intentar comprender. Las «buenas» prendas de Francisco ya las conoce. Acaso lo hace por temor a quedarse soltera si deja pasar esta ocasión. Tal vez es consciente del paso que da y sueña con regenerarlo. O quizá cierra los ojos y se entrega, casi ciega, sin poder ni querer medir las consecuencias de lo que entre ellos pueda ocurrir después

Y ocurre, naturalmente, lo peor. Francisco sigue hurtando cuanto le viene a las manos y gasta en las tabernas lo que en su casa falta. La Guardia Civil le castiga repetidamente. Sufre breves arrestos. Gracias a una hábil coartada se salva de una condena seria. Los disgustos entre el matrimonio menudean. A veces trascienden con escándalo a la calle. En estas circunstancias les llega el primer hijo. Es una niña. Nace el 15 de octubre de 1.902, en el número dos de la calle del Toril, donde los esposos viven. Es bautizada tres días después en la iglesia de Santa María . Se le pone por nombre el de María del Pilar. Son sus padrinos Manuel Ortiz y Dolores Caballero.

Contra lo que toda familia espera, su presencia no contribuye a una mejor armonía entre los cónyuges. A las constantes discusiones siguen pronto los malos tratos. Francisco apenas para en su casa. Falta con frecuencia días y noches enteros, dedicado a sus raterías.

Una de estas veces llega a primera hora de la tarde, dispuesto a descansar. Su hija, que cuenta diez meses de edad, se muestra inquieta. No deja de llorar, impidiendo a su padre conciliar el sueño. Trata éste de hacerla callar y no lo consigue. Molesto por su insistencia, se levanta furioso y la zarandea. Sólo consigue que arrecie en su llanto. Desesperado, se acerca a la lumbre que arde en el hogar. Mete los dedos en el bolsillo del chaleco y echa en las brasas una moneda de cobre de diez céntimos. Cuando juzga que está bien caliente, la retira con la tenaza. Levanta a continuación las ropitas de la criatura y coloca en la desnuda espalda la moneda candente.

-¡Toma! -dice-, para que llores con motivo. Un hiriente grito acompaña al olor de la carne chamuscada. Francisco se tumba de nuevo en la cama, sin mostrarse conmovido por los lamentos de la niña.

Esto llega a saberse en Estepa y, sin excepción, todas las personas condenan el inhumano proceder de Francisco Ríos.

No obstante, vuelve a repetirlo, tres años después, con su segunda hija, Josefa, que ha nacido el 25 de julio de 1904 (Las dos hermanas aún deben vivir en Estepa. Allí se las conocía por Pilar y Josefa, la de Nieves). El motivo es el mismo. Irritado por el llanto, que no encuentra forma de callar, va aplicándola, poco a poco, en distintas partes de su cuerpecito, la lumbre del cigarro puro que fuma.

¡Qué lejos está el futuro «Pernales» del hondo y tierno amor que siempre mostró «el Vivillo» con sus hijas, el cual le redime de muchas de sus culpas!

María de las Nieves no puede resistir por más tiempo aquel mal vivir y aquel constante sufrimiento. El amor de antaño se ha trocado en desprecio. Y un día, harta de humillaciones, de vergüenzas y de lágrimas, abandona con sus hijas la casa de la calle del Toril. Francisco nada hace por detenerlas. Sin duda le agrada verse libre. La verdad es que ya no vuelve a ocuparse de ellas, encandilado por nuevos amoríos. Ni en sus tiempos de esplendor, cuando es de todos temido y maneja dinero en abundancia, les hace llegar ni una sola peseta. Desde aquel momento Francisco Ríos es uno más de los muchos que en Estepa viven al margen de la ley.

Al dedicarse de lleno al robo, no se le ocurre otra cosa que intentar el secuestro del hijo de un rico propietario de Estepa, cuando el muchacho, que va a caballo hacia su cortijo, recoge a Francisco en el camino y lo hace subir a la grupa. Fracasa, naturalmente. Denunciado, cae una vez más en poder de la Guardia Civil e ingresa en prisión. Inmediatamente es procesado. Le defiende don Antonio Ramón Leonis. Al verse la causa, la audiencia de Sevilla, con gran sorpresa de todos, le absuelve.

Las crueldades para con sus hijas, el mal trato dado a su mujer y el haber roto la costumbre, siempre observada, de respetar a los vecinos de Estepa, le acarrea su antipatía. La mayoría le odian y María de las Nieves, que ha tenido necesidad de ponerse a servir, más que ninguno. Casi todos evitan su trato. Durante algún tiempo vaga por las calles y los campos con otros perdularios como él. Son Eusebio Pérez Borrejo, «el Chato», y un nieto del antaño famoso Juan Caballero, a quien llaman «el Caba-llerito».

Acaba de cumplir veinticinco años. Es un hombre bajo, ancho de espaldas, algo rubio, con pecas. Bajo las cejas despobladas, que se inclinan hacia arriba, sus grandes ojos azules, casi siempre entornados, miran de través, con dura luz. El rostro, totalmente afeitado, es frío e impasible. Tiene la boca amplia y desdeñosa. Sobre la frente le cae, arqueado, un mechón rebelde escapado de su rústico peinado. En la mejilla derecha tiene una cicatriz. Su aspecto general expresa una naturaleza bárbara, unos instintos agresivos. Da la impresión de que ante él hay que estar constantemente prevenido, de que en cualquier momento puede atacar como una fiera.

En Estepa ya hace tiempo que se le conoce por el apodo de «el Pernales». No se sabe de dónde ha podido venirle, ya que ni su familia ni en el pueblo lo ha usado nadie. En la Alameda sí hubo, tiempo atrás, un tabernero a quien llamaron así, como ya hemos dicho en la biografía de «el Bizco de Borge». Pero, dada la diferencia de tiempo entre aquél y Francisco Ríos, no es posible establecer relación alguna. Hay quien sostiene que «Pernales» es lo mismo que pedernales, con la supresión de la d y la contracción de la doble e en un solo sonido. Se supone, por tanto, que con el mote quiso calificarse la dureza de sentimientos del bandido, bien demostrada muchas veces. También pudo tener su origen en alguna particularidad de las extremidades inferiores, aunque esto es menos creíble, dada la escasa estatura (1,50 metros) de Francisco Ríos. Sea como fuere, el caso es que «el Pernales» va a hacer pronto famoso su apodo en todo el ámbito nacional, y por él habrá de correr, durante tres años, entre miedos, sobresaltos y admiraciones.

Ya sueña con igualar, no sólo a su tío, «el Soniche», sino a «el Vizcaya», que es el bandido más respetado y querido de Estepa. Precisamente por aquellos días la Guardia Civil ha truncado su carrera, metiéndole en prisión, con gran disgusto de sus paisanos. Impaciente, busca «el Pernales» a otros jóvenes que, como él, no se asusten de nada y quieran ganar fácilmente dinero. No tarda en hallarlos. Son de tan malísima fama como él. Uno de ellos sobrino de «el Vizcaya». Se llama Antonio López Martín, pero todos le dicen «el Niño de la Gloria». Se trata de un mocito pinturero, muy pagado de su planta, jaque y retador. El otro es Juan Muñoz, a quien se conoce por «el Canuto». Este apodo lo ha heredado de su padre, a quien «el Soniche» mató, el 18 de marzo de 1.900, al final de una francachela que, en unión de otros compinches y del alcalde de Aguadulce, habían celebrado cerca del cortijo de San Agustín.

Los tres están cansados de tantos hurtos menudos, y también de prestar apoyo a quienes con el mismo riesgo se llevan buenos miles de pesetas. Deciden, pues, erigirse en partida. El jefe será «el Pernales». No les es difícil hacerse con armas y caballos. Y como de osadía están sobrados, hechanse al campo. De momento, tratan de probar suerte con un robo vulgar, el cual van a convertir, por su perversidad, en un hecho repugnante e indigno.

Todo sucede en una tarde primaveral del año 1.905. Al punto está de caer el sol cuando los tres maleantes se presentan en un cortijo del término de Cazalla. Descabalgan, atan a la puerta los caballos y entran en la casa, con aire dominador. Sin más, piden de cenar. Los cortijeros, que saben muy bien con quién se las ven, les sirven abundantes provisiones. En alegre conversación, los bandidos van dando cuentas de ellas con apetito. «El Pernales» no deja de mirar descarado a la mujer cada vez que ésta se acerca a la mesa. Con el último trago de vino «El Canuto» reparte puros. Mientras los encienden, Francisco hace aproximarse al cortijero. Con el gesto duro, pronunciando lentamente las palabras, sin apartar los ojos del cigarro, cuyo fuego trata de avivar con fuertes aspiraciones, le conmina amenazador para que le entregue todo el dinero que tenga.

El pobre hombre, atemorizado, obedece. A «El Pernales» le parece insuficiente lo que trae. Mírale con sorna y dice que él sabrá buscarlo donde se encuentre. A continuación, ordena a «el Niño de la Gloria» y a «el Canuto» que amarren fuertemente a aquel testarudo y le pongan a buen recaudo. La mujer piensa que van a matarlo y grita. Una mirada de «el Pernales» la hace enmudecer. El hombre intenta, con quejumbrosa quejas, mover a compasión a los bandidos. Estos ni le escuchan. En un instante se ve maniatado. Seguidamente le conducen a empujones escaleras arriba, hasta el desván, donde le encierran con llave.

Su esposa presencia llorosa el atropello. Mientras «el Canuto» la vigila, los otros dos recorren el cortijo en busca de dinero. Cuando terminan, «el Pernales» se dirige codicioso a la cortijera. Hay en sus ojos azules un ardoroso deseo. La mujer, al mirarle, comprende al punto cuanto se propone. Despavorida, elude sus brazos y corre hacia sus habitaciones. Los malhechores la siguen. Cuando entran la ven de rodillas junto a la cuna de un niño dormido. Atrayéndolo hacia sí, busca protegerlo. Esta tierna actitud no les detiene. «El Pernales» se acerca y solicita cínicamente, con rudas y sucias palabras, sus favores. Ella se niega enérgica. Con gesto de asco, le arroja al rostro unos insultos.

«El Pernales» los recibe como un salivazo. Frunce las cejas y aprieta los labios con ira. Responde a ellos arrojándola violentamente al suelo. Rápido, saca de entre la faja una navaja y la abre. Acto seguido se apodera del niño, que rompe a llorar. Lo suspende con su manaza por la nuca y coloca en su tierno cuello la afilada hoja.

-¡O te entregas o lo degüello!

La mujer, caída como está, queda paralizada por el terror. Brillan sus ojos, llenos de lágrimas. A través de ellas presencia, transida de dolor, la increíble escena.

Consigue al cabo pronunciar unas palabras, implorando piedad. Le salen trémulas, partidas por frecuentes sollozos. Llora con desesperación. Su cuerpo tiembla, sacudido por un ataque nervioso. Impotente, golpea el suelo con los puños. Quiere arrastrarse con trabajo hasta los pies del bandido, pero siente que las fuerzas la abandonan y queda desvanecida.

«El Pernales» suelta a la criatura en la cuna. Mientras la oye indiferente deshacerse en llanto, levanta a la mujer y la deposita en el lecho matrimonial. Con furioso ardor desgarra sus ropas. La presencia de la carne morena le enardece. Y despiadadamente, brutalmente, como una fiera, sacia en el cuerpo indefenso su apetito. «El Canuto» y «el Niño de la Gloria» le imitan después, consumando el vil ultraje.

Así, de esta indigna manera, como ladrones y violadores, inician «el Pernales» y sus compañeros la vida bandolera. Aparte de otras consideraciones, ahí queda este dramático suceso para que algún estudioso de la antropología criminal pueda sacar interesantes consecuencias sobre el efecto afrodisíaco que el delito ejerce, como imagen motriz, excitadora de la sexualidad.

El producto del robo es de doce mil seiscientas pesetas, en billetes y metálico, una escopeta antigua, dos mantas de lana y una arroba de morcillas.

Después de cometido, los tres bandidos abandonan el cortijo. Durante varias horas cabalgan silenciosos en la noche. Se dirigen a Estepa en busca de refugio. Antes de llegar se detienen un momento. Han oído ruido de caballos. De pronto ven entre las sombras las siluetas inconfundibles de los tricornios. La Guardia Civil, que también ha advertido su presencia, les da el alto. «El Pernales» y los suyos vuelven grupas y se alejan al galope. Suenan varios disparos por ambas partes. Finalmente, los bandidos logran huir.

Este es el bautismo de fuego de la naciente partida. De él ha salido herido «El Pernales». Sus compañeros le conducen a un cortijo próximo. «El Niño de la Gloria» va a Estepa en busca de un médico. Es el forense quien viene con él. Bajo amenazas, examina la herida y les dice que no es importante. Después de hacerle una cura regresa al pueblo.

El Pernales

La inactividad de la partida es breve. Sus tres componentes tienen prisa. Parece como si algo les acuciara. Un par de semanas después, y ya «el Pernales» restablecido, llegan hasta los montes de Padiela, pertenecientes al término de Gilena. Sorprenden a los pastores y, amenazándolos de muerte, se llevan unas reses. Después, los dejan maniatados. Otro día asaltan un coche, en el que va el notario de Posadas, a quien despojan de seis mil pesetas.

Al tener conocimiento de estos hechos, y de la vergonzosa afrenta de Cazalla, el teniente de la Guardia Civil, don Antonio Varea Bejarano, redobla su vigilancia. No le es muy fácil su labor. Aquello está infestado de bandidos. En Estepa existen dos clases bien definidas. Los que, como «el Soniche», y ahora «el Pernales», «el Niño de la Gloria» y «el Canuto», se tiran al campo en abierta rebeldía, y los que, como Antonio Páez Borrego, «el Chato»; Antonio Cruz Fernández, «el Chorizo», y muchos más, pues la cuenta es larga, viven en la ciudad dedicados en apariencia al trabajo. Estos asaltan en excursiones nocturnas a casas y caminantes, fuera siempre, naturalmente, del término municipal, para, a cambio del respeto a sus vecinos, tenerles como encubridores de sus delitos. Nunca pueden ser sorprendidos in fraganti, y si se les detiene, todos pueden atestiguar, con múltiples testimonios, que a la hora del robo se encuentran muy lejos del lugar.

«El Pernales», pues, continúa, a lo largo de dos meses, cometiendo numerosas fechorías en compañía de sus secuaces. Más que robar, lo que hace es pedir dinero bajo terribles amenazas. Y como en todo momento lo solicita de quien puede dárselo, el temor a la pérdida de unas caballerías, al destrozo de una cosecha o al incendio de una finca hace a los propietarios transigir.

Tan cómodo procedimiento de obtener fáciles ganancias lo repite muchas veces. Y hasta su muerte será uno de los que con más frecuencia practique. Por eso, cuando cualquier rico labrador recibe la apremiante petición, accede a ella prontamente y de buen grado, sin dar, claro es, cuenta a las autoridades.

Esto es lo que le ocurre a un ricacho de Aguilar un día de principios del año 1.906. «El Pernales» le pide mil pesetas, cantidad que, en aquella época, significaba algo más que el jornal de un obrero durante todo el, año, y no digamos de un simple bracero. Asustados, se reúnen los miembros de la familia, con el fin de acordar lo que deben hacer. Pero antes requieren la presencia de un conocido cacique de la región, suegro del más joven, para que les aconseje. Este se presenta solícito, escucha sus cuitas y, con gran sorpresa de los reunidos, les da el prudente consejo de que más les conviene tener a «el Pernales» como amigo que como enemigo. Su opinión es que, cuanto antes, le entregue la cantidad pedida, y aun la aumente si fuera necesario. Así lo hacen. Monta el miembro más joven de la familia en un carruaje y acude al lugar de la cita. Allí está «el Pernales». Estrecha la mano que éste le tiende y le da el dinero, añadiendo que si precisa mayor cantidad, no tiene más que decirlo.

A «El Pernales» le sorprende tan buena disposición.

–Chico-le dice ladino-. Tú ties poca experiencia y pocos años pa que te se haya ocurrio eso. Alguien te lo habrá soplao, ¿verdá?

El muchacho contesta que no. Y aunque al bandido no deja de agradarle la cosa, rechaza digno el ofrecimiento. Con este golpe de efecto, que es muy comentado, empieza a ganar fama de hombre desinteresado y generoso. El llega a saberlo y ya no descuida en lo futuro este detalle, que le hará contar enseguida con muchas simpatías entre la gente humilde. No está tampoco lejos el tiempo en que «el Pernales» podrá jactarse de ser un recaudador de contribuciones y un asegurador de fincas rústicas, a primas fijas, que varían de quinientas a mil pesetas.

Ya sólo le falta ser tenido también por un vengador, por un justiciero inapelable, y esto lo logra igualmente sin proponérselo.

Una tarde del mes de marzo de 1.906 se reúnen tres conocidos bandidos en el cortijo de Hoyos, de la Roda, para ultimar, sin duda, los detalles de algún próximo robo que piensan efectuar en compañía. Son «el Pernales», su tío «el Soniche» y «el Chorizo», compinche de este último. Se les brinda al punto la seguridad de que estarán tranquilos, a más de cómodo alojamiento, buena comida y excelente vino. Quien tal les ofrece, con las zalamerías de siempre y haciendo mil protestas de amistad, es el cortijero a quien llaman «el Macareno». Se trata de un hombre jactancioso en extremo, que siempre está alardeando de valor, aun cuando a todos les consta que ante nadie lo ha demostrado. Esta vez, a lo que parece, tampoco lo hace.

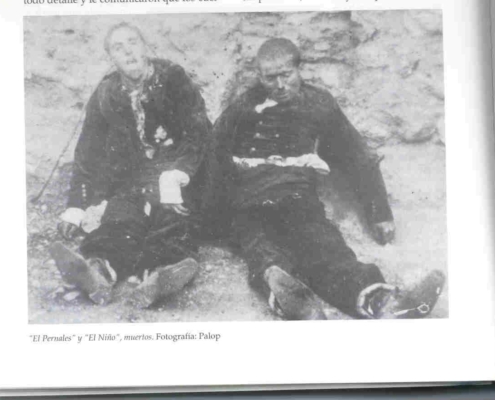

Lo que sucede durante aquella tarde y la mañana siguiente en el cortijo todavía no ha podido ser esclarecido. Ni ya lo será jamás. Todo son suposiciones, cábalas y conjeturas. La versión oficial de los hechos dice que allí fueron sorprendidos por la Guardia Civil «el Soniche» y «el Chorizo».

Después una corta lucha la fuerza les dio muerte a tiros. Y se añade que un tercer hombre que los acompañaba logró huir.

Pero, a partir del suceso, corrió por aquellos campos la especie de que sus muertes se debieron a una miserable traición. Dice que «el Macareno» había preparado a los tres un arroz a la paella que entre sus sabrosos ingredientes contenía, nada menos, que arsénico y azufre. Consumieronla los huéspedes con agrado y a poco la terrible droga hizo su efecto. Sin poder separarse de la mesa cayeron muertos «el Soniche» y «el Chorizo». Avisada con presteza la Guardia Civil, «el Macareno» les hizo entrega de los cadáveres, en espera de cobrar la recompensa ofrecida.

Tal vez en la comunicación oficial se ocultó todo esto para proteger de una posible venganza al traidor cortijero. El supuesto es bastante verosímil. Y lo hace aún más cierto cuanto se asegura que sucedió más tarde».

«El Pernales», que al acabar la comida había abandonado presuroso el cortijo, con el ansia de acudir a una cita amorosa, sintió momentos después la presencia del veneno. Cayó pesadamente del caballo y, arrastrándose, casi agonizante, consiguió ocultarse en un barranco. Allí dicen que estuvo preso de terribles convulsiones, tras larguísimos días, manteniendo con la muerte una enconada lucha en la que mil veces estuvo a punto de ser vencido. Entre espantosos dolores, sudores de agonía y constantes secreciones pudo al fin eliminar el tóxico. Luego unos campesinos le llevaron a Estepa, donde permaneció maltrecho durante unos días. La vigorosa reacción de su fuerte naturaleza le había salvado. En aquellos momentos de obligada quietud «el Pernales» piensa únicamente en su venganza.

Tan pronto como se siente con fuerzas, da instrucciones a sus compañeros, monta a caballo y se dirige sólo al cortijo de los Hoyos. Es media tarde. El sol, camino de su ocaso, derrama sobre la campiña una luz dorada. Al llegar a la casa, se apea y entra sin avisar. Un gañan, a quien ni siquiera mira, se cruza con él. Pasa a la cocina y, junto a la mesa donde comiera el emponzoñado arroz, ve a «el Macareno». Está remendando afanoso una collera. Al oír pasos, suspende su labor y levanta la vista. Apenas puede creer lo que ve. Allí está, tan sólo a unos pasos, quieto, recio y dominador, «el Pernales». Tiene las facciones ensombrecidas y en sus ojos azules brilla una chispa trágica. El cortijero sabe muy bien a lo que viene. Quiere justificarse con una frase amable, pero no puede. Tiene la boca seca. El bandido avanza hacia él amenazador.

-¡Sal fuera!-le ordena.

Como haga intención de resistirse, lo levanta del asiento. A empujones, a puñetazos y a patadas lo saca del cortijo. Sin cesar de golpearlo va con él hasta un olivar próximo, donde se internan. Cuando juzga que están al abrigo de miradas curiosas, le hace detenerse. De un empellón brutal lo tira contra uno de los árboles. El cuerpo de «el Macareno» choca pesadamente contra el rugoso tronco. Queda grotescamente sentado. Y en el suelo, como está, sin querer darle ocasión de defenderse, ciego de ira, enloquecido, le golpea con todas sus fuerzas. Inútilmente trata aquél de cubrirse con los brazos. Durante un rato, que parece eterno, sólo se escucha el jadeo de «el Pernales» y los ayes de su víctima. Esta, al finalizar la tremenda paliza, no puede moverse. Los dolores se lo impiden. Tiene el rostro tumefacto y ensangrentado. Lanza sobre «el Pernales» una mirada triste y suplicante. El bandido, por toda respuesta, le atenaza con una de sus manazas a la altura del cuello. Aproxima la cara a la suya y, rebosante de odio, le dice:

-¡Ahora, perro traidor, vas a morí a mis manos!

Al cortijero se le quiebra en la garganta un alarido. Sin soltarle, «el Pernales» lo alza de un fuerte impulso y pega su cuerpo inerte al tronco del olivo. Mientras lo sostiene con el hombro, suelta un rollo de cuerda que ha traído colgado a la cintura y comienza a atarlo. Lo hace sañudo, apretando, con el pie puesto contra el árbol, a cada vuelta. «El Macareno», conmocionado, se queja lastimeramente. En un momento queda aprisionado. Las ligaduras se le hunden en la carne. Eleva, como un falso y rústico San Sebastián, sus ojos a lo alto.

«El Pernales» a tomado asiento en el suelo, frente al cortijero. Lo mira con sonrisa de triunfo. Despacio lía un pitillo y lo da fuego con un mixto. Mientras fuma despacio, tiende la vista en torno. El olivar está solitario. Las sombras del ramaje, rotas a trozos por golpes de sol, se han extendido emborronado la tierra. «El Macareno» abre con trabajo sus ojos, hinchados y sanguinolentos. Quiere hablar. De sus labios amoratados salen con trabajo dos palabras:

-¡Ten piedá!

–¿La tuviste tú?– le grita «el Pernales», levantándose.

Se acerca a él, saca un cuchillo, le rasga a tirones las ropas y, lentamente va haciéndole profundos cortes en el pecho, en la cara, y en los brazos. Brota la sangre. «El Macareno» aún encuentra fuerza para gritar. Sin apartar la vista de él, ajeno a su dolor, gozándose en su sufrimiento, «el Pernales» presencia impasible el atroz suplicio. Ha vuelto a sentarse y enciende otro pitillo. De cuando en cuando, abandona el lugar, toma el cuchillo y, acercándose, repite la operación, ahondando más las heridas. «El Macareno» ya no habla. Un débil jadeo agita su pecho. Luego queda inmóvil, desangrándose silenciosa, pausada, desesperadamente … Al poco rato expira.

«El Pernales» zarandea su cabeza. Cuando se convence de que está muerto, guarda el cuchillo y, satisfecho, sale sin prisa del olivar. Vuelve al cortijo, monta en su caballo y se aleja. Cuando sale al camino emprende un alegre trote. El sol, a punto de hundirse en el horizonte, llena el cielo y los campos de sangrientas luces. «El Soniche» y «el Chorizo» ya están vengados.

Así dicen que sucedió. Según parece, un pastor había presenciado desde lejos, mudo de terror, la espantosa escena. Desde entonces, temeroso, siempre que come en algún sitio, «el Pernales» hace participar de su comida a quien le sirve.

Todo esto, que corre rápidamente por los pueblos de boca en boca, empieza a darle una triste celebridad. Como les pasó a todos sus antecesores, junto al miedo que su presencia inspira, crece, primero tímida y luego abiertamente, la admiración popular. También la leyenda comienza, con el suceso narrado, a vestirse sus bellas y atractivas galas. Lo que a continuación ocurre va a contribuir aún mas a ello.

El teniente Varea no descansa ni un momento, en su afán de vérselas con el bandido. Cada vez le sigue más de cerca los pasos. Diversos confidentes, cuyos medios de información desconoce, le van indicando los lugares por donde habrán de retirarse después de cada uno de sus robos. Acude siempre a ellos y una noche está a punto de efectuar la captura. Sucede en un monte próximo al cortijo del Puntal, de Peñarrubia. Se cruzan, por ambas partes, algunos disparos, y cuando cree tener a los malhechores en sus manos, éstos logran escapar, amparados por la oscuridad. Tan precipitada es la huida, que se ven obligados a dejar en poder de los guardias los caballos con sus equipos.

Días después ya no tienen igual suerte. Durante una de las incursiones, entre Estepa y Aguadulce, se encuentran de pronto rodeados por la Guardia Civil. En una estéril tentativa, hacen fuego sobre ella. Sólo consiguen atravesar el tricornio a uno de los guardias. A continuación, no les queda más remedio que entregarse si quieren salvar la vida.

«El Pernales», «el Niño de la Gloria» y «el Canuto» son esposados. Seguidamente, el teniente, con dos parejas, les conduce al depósito municipal de la Campana, donde deberán pasar la noche, en espera de ser entregados, con el nuevo día, al juzgado correspondiente.

Los bandidos son registrados cuidadosamente, así como los bultos que llevan en los caballos. A «el Pernales» se le encuentran únicamente trescientas sesenta y cinco pesetas y unos cortes de tela, procedentes del robo de Cazalla. Al ser preguntado por el resto del dinero, dice que lo ha perdido en el juego. «El Niño de la Gloria» lleva trescientas pesetas, de igual procedencia, y confiesa también que su parte se le ha ido tras los naipes. A «el Canuto» sólo se el ocupan doscientas pesetas, pero después se sabe que, a raíz del asalto al cortijo de Cazalla, había comprado y pagado con su producto una casa en Estepa a nombre de su mujer.

Lo que aquella noche ocurre en la cárcel de La Campana nadie lo ha llegado a saber de cierto. Constituye, como el envenenamiento preparado por «el Macanero» y la venganza que de éste se tomó, uno de los varios misterios que encontramos en la vida de «el Pernales». La verdad es que, pese a las recomendaciones del teniente Varea para que se redoblara la vigilancia de los bandidos, estos consiguen huir. ¿Cómo? Por Estepa corren durante unos días versiones para todos los gustos, que explican, a su manera, lo ocurrido. Unos dicen que manos desconocidas y generosas sobornaron a los guardianes de la prisión, a fin de que facilitaran la fuga. Otros aseguran que ésta debióse a la diligencia y a la industria mostrada por las familias. Aclaran que al llegarles la noticia de que habían sido presos, se adelantaron a la conducción y, haciendo amistad con los carceleros, consiguieron embriagarles llegada la noche y, tras perforar un tabique, dieron por él suelta a los tres caballistas. No faltaron tampoco personas que achacaron la sensacional escapatoria a la poderosa influencia de un conocido cacique, a quien convenía mucho estar a bien con los bandidos.

Sea como fuere, éstos viéronse libres antes de que el alba apuntara y desaparecieron. Según confesó mucho después la señora Josefa, madre de «El Pernales», su hijo estuvo escondido dos meses en el castillo de Arjano. Esto no nos ha sido posible comprobarlo. Pero sí sabemos con certeza que, por aquellos días, Francisco Ríos busca temporal refugio en casa de los padres de un amigo suyo que habitan en El Rubio. Este pueblo forma, con Marinaleda y con Matarredonda, que es una aldea de este último, lo que allí se conoce por «los Santos Lugares». Sobre tal denominación, que sin duda tiene su origen en rivalidades pueblerinas, por el afán de molestarse mutuamente, corre por aquella comarca la siguiente anécdota:

Dicen que hace muchos años los tres celebraban juntos la Semana Santa. Y como no disponían de pasos para formar un lucido desfile, suplían las imágenes por personas. Las elegían, claro es, entre las de mejor conducta, en atención a las sagradas figuras que habían de representar. Para hacer de Jesús buscaron al hombre más honrado de los tres pueblos. Y dicen que un año salieron como siempre por las calles de Marinaleda con el acostumbrado fervor. Iba el intérprete del Redentor sobre andas, con su morada túnica, su corona de espinas y una pesada cruz al hombro. Todo era recogimiento y silencio. Pero al doblar la procesión una esquina aparece frente a ella una pareja de la Guardia Civil. Verla el Nazareno y abandonar de un salto las andas es todo uno. Atemorizado, echa a correr con intención de ponerse a salvo. Pero no puede hacerlo como quisiera. Se lo impide el peso de la cruz, que, para mayor seguridad, le habían atado al hombro. Al fin cae en poder de los civiles. Suspéndese la procesión. Luego se sabe que el pobrecito estaba reclamado por varios juzgados, acusado de tres delitos de hurto y cuatro de robo. Y con todo, había sido elegido como la persona más honrada de los tres pueblos.

Lo que no puede suponer «el Pernales», cuando llega huido a El Rubio, es que allí le está esperando, preparada por el destino, una mujer que va a dejar en su vida profunda huella; que va a poner en él, sincera y cándida, una fe ciega y un cariño sin límites.

La choza donde viven se encuentra en las afueras del pueblo. Tiene unos toscos muros de piedra sin trabar, blancos de cal, y la cubre un tejado de sucia paja. Junto a la puerta abre sus ramas una frondosa higuera. El matrimonio, que ha visto consumirse dentro una buena parte de sus vidas, trabaja en el campo. El marido se llama Juan Fernández Maraver. Es un hombre como de sesenta años, alto fornido, de aspecto apacible y bonachón. De joven fue soldado en el regimiento de lanceros de Villaviciosa y tomó parte en la batalla de Alcolea, que dio al traste con el trono de Isabel II. Según suele contar, «llovían en ella más balas que chinas hay en el mar». Su mujer es Juana del Pino, de más años que él. Tiene el rostro negruzco y arrugado, la mirada dulce y las manos descarnadas e inquietas.

Sus dos hijos, ya casados, han formado hogar en el mismo pueblo. Y, al igual que les sucede a ellos, son todos bien vistos porque siempre han observado una intachable conducta. Con los padres vive, alegrándoles la vejez, su única hija, Concha, Conchuela, como a él gusta llamarla.

Mujer de Pernales

Es una linda mocita, de poco más de veinte años; alta, esbelta, de correctas facciones, pelo negro y labios encendidos. No es, como pudiera pensarse por el medio en que vive, una muchacha rústica e ignorante. Se despega de aquel lugar. Tiene un aire de natural distinción sabe leer y escribir y hace con primor bordados y labores finas. Es soñadora y apasionada. El padre, cuando alguien alaba sus buenas prendas, dice siempre : «es como toas: trabajadora, modosita y mu desente». ¿Cómo pudo el azar colocar a tan hermosa criatura en las zafias manos de un criminal, para que la desgraciara y envileciera?

Huelga decir que, tan pronto como la ve, «el Pernales» se prenda de ella. Con todo, es tan sólo uno más de los que se rinden hechizados a su encanto. Pero Conchilla desdeña a los gañanes que rivalizan entre sí por una de sus sonrisas. Este que ahora llega a su casa, perseguido trayendo aromas de recia montaracia y brillos de leyenda, por fuerza ha de impresionarla más que ninguno. Deslumbrada, lo ve en todo momento idealizado. Y aún a su pesar siéntese atraída hacia él. Lo compara, sin duda, con un héroe de novelas por entregas. Y es que por aquellos días quiere la casualidad que lea febrilmente el folletín de Florencio Luis Parreño «Jaime Alfonso, el Barbudo», el cual la tiene transportada a un mundo lejano y fascinador, lleno de inesperadas aventuras, de amores intensos, de generosidades y de valentía. Es lógico, pues, suponer que Conchilla encuentre, personificadas en «el Pernales», todas sus fantasías de mocita novelera. Menudean, a lo que parece, las conversaciones a solas, de noche, en la puerta de la casa. Y el silencio, la oscuridad, el sentirse juntos y las palabras quedamente susurradas, que penetran cálidas, van encendiendo sus amores. Todo contribuye a rendir el ánimo, ya propicio, de la joven. Y queda para siempre esclava de «el Pernales».

Tan en secreto llevan su idilio que nadie en la casa lo advierte. De momento, nada pasa entre ellos; pero no tardarán mucho en romper con todo lo que se oponga a su cariño, hasta verse arrastrados por un trágico vendaval hacia un final irremediable.

El bandido sólo ha permanecido en El Rubio ocho a diez días. En ellos se ha ganado por entero el corazón de Concha Fernández Pino. Ya no se acuerda para nada de su mujer y de sus hijas, ni de su amante María, «la Negra», a quien inmortalizara el escultor Julio Antonio, ni de esta o aquella soltera o casada que le han venido concediendo generosas sus favores en pueblos y en cortijos, poniéndole más de una vez en apurados trances. Únicamente piensa en volver a ver a Conchilla y en encontrarse de nuevo a caballo con sus compañeros. Tan pronto como pasa aviso a «el Niño de la Gloria» y a «el Canuto», éstos se reúnen con él.

No vienen solos. Traen a un hombre como de cuarenta años, mal encarado, de aspecto repulsivo, que desea formar parte de la partida. Se llama Antonio Sánchez y por el apodo «el Reverte».

Sencillamente, con toda naturalidad, y sin dar a la cosa mayor importancia, se ofrece a «el Pernales» para una sola misión: servirles unas veces de cebo y otras de resguardo. Si transitan por sitios peligrosos, él irá abriendo marcha y será a quien primero ataquen. Si, por el contrario, se ven precisados a escapar, se quedará el último para cubrir la retirada de los demás, entreteniendo a los civiles. Así, él será, si llega el caso, quien reciba los primeros disparos y también los últimos. A «el Pernales» le cuesta trabajo creer que en un cuerpo tan mal fachado pueda albergarse una bravura tan grande. Lo acepta y, en lo sucesivo, no habrá de arrepentirse de haberlo hecho, pues «el Reverte» le demuestra que no alardeaba en vano.

En su primera salida no les acompaña la fortuna. Entre Los Ojuelos y Marchena alguien les ve pasar a caballo y armados. No duda que pueda ser la cuadrilla de «el Pernales» y da aviso telegráfico a La Roda. Acuden fuerzas de esta localidad y se apostan en las inmediaciones del pozo, que llaman de Meniches, por donde los bandidos, según la ruta que llevan, han de pasar. Al verles venir, para dar de beber a sus caballos, les gritan:

-¡Alto a la Guardia Civil!

Vuelven aquéllos grupas velozmente y, sin cesar de disparar, emprenden la huida. «El Reverte» cumple como prometiera. Con extraordinario arrojo, resguardándose entre los olivos, contiene a los civiles. Luego se une a sus compañeros.

Días después solicitan, con amenazas, de un rico propietario del término de Estepa que deposite varios miles de pesetas en cierto lugar de una loma inmediata al cortijo de su propiedad. Avisa aquél a los guardias y éstos montan la correspondiente vigilancia para detener a quien se acerque; pero «el Pernales», advertido de la denuncia, no se presenta. Días más tarde le roban, asaltando la casa, más de lo que solicitaban.

Poco después dirigen la consabida petición de dinero a Don Pedro Aceña, arrendatario del cortijo de Calonge, situado en el término de Palma del Rió. A la noche siguiente se presentan allí «el Pernales» y «el Niño de la Gloria» para recoger la suma solicitada. Al sentirles llegar, el hombre, presa de un miedo insuperable, se encierra en su cuarto con un criado. Antes advierte a los demás. Cuando los bandidos pregunten por él han de decir que no se encuentra en la casa. Durante largo tiempo siente sus voces amenazadoras en la cocina. Temiendo que en cualquier momento puedan asaltar la habitación, decide arrojarse por la ventana a un muladar que existe al pie. Cae el hombre tan malamente que se fractura una pierna. Aguanta el dolor y allí permanece, hundido hasta la cabeza, en el blando y maloliente montón toda la noche. Al rayar el alba los bandidos se marchan, después de haber cenado abundantemente. Y es entonces cuando el infeliz labrador puede abandonar su voluntaria cárcel de estiércol.

El diario contacto con gañanes, pastores y gente humilde, víctimas de injusticias permanentes, en todos los cuales alienta escondido un fuerte espíritu de rebeldía, hace sentir a «el Pernales», más cerca que nunca, la miseria que sufrió intensamente en su niñez. A veces, estas pobres gentes le piden un socorro, que no se atreve a negarles, y ellos a cambio le prometen complicidad y silencio. Ven en él un aliado contra los ricos, un amparador de sus derechos.

Alguien, en algún café, o en el campo, o en quién sabe dónde, le ha llenado la cabeza de ideas anarquistas, convenciéndole de que los ahora condenados al hambre y a la esclavitud han de rebelarse un día, sembrando por los campos andaluces la ansiada justicia social de que tan necesitados se encuentran. Y alaban sus robos y las agallas que demuestra para humillar a los poderosos. Está haciendo lo que otros continuarán después; lo que hace años inició «La Mano Negra».

La zafiedad de «el Pernales» acepta, atropelladamente, estas doctrinas y las digiere mal. A su modo, animado por instintos primitivos, trata de ponerlas en práctica. Quizás se cree un redentor de los hombres de la gleba. Les ayuda en sus necesidades, pero también les hace saber que si en algún momento le traicionan recibirán un tremendo escarmiento. Odia a los ricos, pero cuando les pide, refrena sus modales y en ocasiones lo hace hasta con estudiada cortesía. Procura, cuando roba, no aparecer antipático. Y esto lo observará hasta su fin.

Sus halagos a braceros, pastores y gañanes son constantes. Sabe que de ellos depende en buena parte su seguridad. Esta nueva conducta va a ser el fundamento y origen de su fama. la razón de su gloria popular. Lo que «el Pernales» no llega a tener nunca es talento para levar a cabo robos importantes. Estos los realiza generalmente al azar, sin el estudiado plan que siempre ha precedido a los de «el Vivillo».

Joaquín Amargo Gómez, Vivilla

Ello le obliga a menudearlos, cosa que jamás les sucedió a los bandidos de antaño. De ahí que la prensa tenga necesidad de ocuparse con mucha frecuencia de él. Y esta machacona repetición de su nombre es el principal motivo de su celebridad.

«El Pernales» conoce el terreno en que se mueve y es muy difícil que en él puedan sorprenderle. Es, por otra parte, un consumado jinete. Sabe tratar a los caballos. Tiene siempre tan bien domesticado al que monta, ya sea su predilecto «Relámpago» u otro, que aún hallándose alejado de él por alguna distancia, acude siempre a su lado guiado por el sonido, tan pronto le llama con un silbido especial. Si sus perseguidores le dan tiempo a ganar cualquier extenso olivar, de los que allí tanto abundan, ya no les será posible alcanzarle. Con maestría sorprendente galopa veloz por entre los árboles, cambiando constantemente de calle en rápidos giros. Es así como se burla de las balas.

Cuando se ve obligado a abandonar la llanura y alcanza algún punto elevado, explora frecuentemente el terreno que se extiende a sus pies con un catalejo del que nunca se separa.

En sus constantes marchas, lo mismo camina de noche que con la fuerza del calor. Tiene una resistencia increíble. Si se ve precisado a dormir en el campo ata el caballo a un olivo y él se acuesta junto a otro, a dos o tres kilómetros de distancia. Merced a esta táctica la Guardia Civil le ha quitado varios animales, pero él ha conseguido escapar. Además, es hábil. Sabe imprimir al grupo una movilidad extraordinaria. Cuando se les cree en un punto aparecen en otro. Huelga decir que tienen entrada franca en cuantos cortijos se presentan. Les dan de comer lo que piden y cuidan y echan pienso a sus caballos. No hay cortijero capaz de denunciar a «el Pernales» si lo tiene en casa. Cuanto más, y para que no parecer sospechoso de complicidad, da el aviso a las pocas horas des haberse marchado. Suelen decir que estiman más su pellejo que los bienes del amo.

Esto queda demostrado una mañana, en el cortijo de don Rafael Moreno, próximo a Aguilar. Varias yuntas están arando unas tierras cuando pasan entre ellas, desafiantes, cuatro jinetes. Como siempre, va en cabeza «el Reverte». Le siguen «el Niño de la Gloria» y «el Canuto» y «el Pernales». Pregunta éste por el aperador y un hombre que se adelanta hacia él.

–Sabes quién soy, ¿verdá?-le dice. Como el otro responde con un movimiento afirmativo de cabeza, añade: –Agarra ahora mesmo er portante y di a don Rafaé quel «Pernale» le pie mir pesetas. Y mucho cuidaito con avisá a los seviles. Si te vas de la lengua echo patas arriba a toos esos mulos y a ti te rajo la tripa. ¡Andando!

El aparador, sin replicar, marcha a casa de su amo. No tarda mucho, porque Aguilar está cerca. Cuando vuelve, trae en el bolsillo unos billetes que entrega al bandido. Son las mil pesetas solicitadas. Tómalas éste satisfecho y obliga al hombre a que convide a vino a todos. Después de beber unas copas con los gañanes, los bandidos se alejan tranquilamente.

Cuando lo ocurrido llega a oídos de la Guardia Civil, y se presenta en el cortijo, ya es tarde para seguirles la pista. Han de contentarse con llevarse al aperador por suponerle cómplice del despojo. Le tienen en prisión tres días. A las preguntas que le hacen responde, invariablemente, que es padre de familia y ha de atender, ante todo, a la conservación de su vida. Y tiene por seguro que de negarse, «el Pernales» habría cumplido su amenaza. Al cabo, y después de oídas las declaraciones de los gañanes, le sueltan, por no resultar cargo contra él.

Desde luego, las venganzas del bandido son de temer. Por aquellos días uno de los trabajadores de un cortijo cercano a Ecija, que se las da de hombre entero y a quien nada ni nadie pone miedo, tiene la mala ocurrencia de querer demostrarlo, denunciando la presencia de «el Pernales» por aquellos contornos. Acude la Guardia Civil y no dan con el, naturalmente. Al día siguiente ya tiene el bandido conocimiento de lo ocurrido. Y como en el caso de «el Macareno», después de averiguar quién ha sido el delator, se presenta solo, a caballo, en el lugar donde se encuentra labrando la tierra, con diez o doce compañeros más. Descabalga y le llama por su nombre. Acude aquél, sin reconocerle. Al descubrírsele «el Pernales», se echa atrás con intención de defenderse. No le da tiempo. Ante las miradas asombradas de todos, lánzase sobre él y comienza a descargarle, con puños y pies, en el rostro y en el cuerpo, una lluvia de golpes. Cae a tierra el gañán y allí recibe, en cortos instantes, el más terrible de los castigos. Nada puede hacer por evitarlo. Sus compañeros, temerosos y cobardes, presencian impasibles la escena. Y ninguno tiene los suficientes arrestos para salir en su defensa.

Ello le obliga a menudearlos, cosa que jamás les sucedió a los bandidos de antaño. De ahí que la prensa tenga necesidad de ocuparse con mucha frecuencia de él. Y esta machacona repetición de su nombre es el principal motivo de su celebridad.

«El Pernales» conoce el terreno en que se mueve y es muy difícil que en él puedan sorprenderle. Es, por otra parte, un consumado jinete. Sabe tratar a los caballos. Tiene siempre tan bien domesticado al que monta, ya sea su predilecto «Relámpago» u otro, que aún hallándose alejado de él por alguna distancia, acude siempre a su lado guiado por el sonido, tan pronto le llama con un silbido especial. Si sus perseguidores le dan tiempo a ganar cualquier extenso olivar, de los que allí tanto abundan, ya no les será posible alcanzarle. Con maestría sorprendente galopa veloz por entre los árboles, cambiando constantemente de calle en rápidos giros. Es así como se burla de las balas.

Cuando se ve obligado a abandonar la llanura y alcanza algún punto elevado, explora frecuentemente el terreno que se extiende a sus pies con un catalejo del que nunca se separa.

En sus constantes marchas, lo mismo camina de noche que con la fuerza del calor. Tiene una resistencia increíble. Si se ve precisado a dormir en el campo ata el caballo a un olivo y él se acuesta junto a otro, a dos o tres kilómetros de distancia. Merced a esta táctica la Guardia Civil le ha quitado varios animales, pero él ha conseguido escapar. Además, es hábil. Sabe imprimir al grupo una movilidad extraordinaria. Cuando se les cree en un punto aparecen en otro. Huelga decir que tienen entrada franca en cuantos cortijos se presentan. Les dan de comer lo que piden y cuidan y echan pienso a sus caballos. No hay cortijero capaz de denunciar a «el Pernales» si lo tiene en casa. Cuanto más, y para que no parecer sospechoso de complicidad, da el aviso a las pocas horas des haberse marchado. Suelen decir que estiman más su pellejo que los bienes del amo.

Esto queda demostrado una mañana, en el cortijo de don Rafael Moreno, próximo a Aguilar. Varias yuntas están arando unas tierras cuando pasan entre ellas, desafiantes, cuatro jinetes. Como siempre, va en cabeza «el Reverte». Le siguen «el Niño de la Gloria» y «el Canuto» y «el Pernales». Pregunta éste por el aperador y un hombre que se adelanta hacia él.

–Sabes quién soy, ¿verdá?-le dice. Como el otro responde con un movimiento afirmativo de cabeza, añade: –Agarra ahora mesmo er portante y di a don Rafaé quel «Pernale» le pie mir pesetas. Y mucho cuidaito con avisá a los seviles. Si te vas de la lengua echo patas arriba a toos esos mulos y a ti te rajo la tripa. ¡Andando!

El aparador, sin replicar, marcha a casa de su amo. No tarda mucho, porque Aguilar está cerca. Cuando vuelve, trae en el bolsillo unos billetes que entrega al bandido. Son las mil pesetas solicitadas. Tómalas éste satisfecho y obliga al hombre a que convide a vino a todos. Después de beber unas copas con los gañanes, los bandidos se alejan tranquilamente.

Cuando lo ocurrido llega a oídos de la Guardia Civil, y se presenta en el cortijo, ya es tarde para seguirles la pista. Han de contentarse con llevarse al aperador por suponerle cómplice del despojo. Le tienen en prisión tres días. A las preguntas que le hacen responde, invariablemente, que es padre de familia y ha de atender, ante todo, a la conservación de su vida. Y tiene por seguro que de negarse, «el Pernales» habría cumplido su amenaza. Al cabo, y después de oídas las declaraciones de los gañanes, le sueltan, por no resultar cargo contra él.

Desde luego, las venganzas del bandido son de temer. Por aquellos días uno de los trabajadores de un cortijo cercano a Ecija, que se las da de hombre entero y a quien nada ni nadie pone miedo, tiene la mala ocurrencia de querer demostrarlo, denunciando la presencia de «el Pernales» por aquellos contornos. Acude la Guardia Civil y no dan con el, naturalmente. Al día siguiente ya tiene el bandido conocimiento de lo ocurrido. Y como en el caso de «el Macareno», después de averiguar quién ha sido el delator, se presenta solo, a caballo, en el lugar donde se encuentra labrando la tierra, con diez o doce compañeros más. Descabalga y le llama por su nombre. Acude aquél, sin reconocerle. Al descubrírsele «el Pernales», se echa atrás con intención de defenderse. No le da tiempo. Ante las miradas asombradas de todos, lánzase sobre él y comienza a descargarle, con puños y pies, en el rostro y en el cuerpo, una lluvia de golpes. Cae a tierra el gañán y allí recibe, en cortos instantes, el más terrible de los castigos. Nada puede hacer por evitarlo. Sus compañeros, temerosos y cobardes, presencian impasibles la escena. Y ninguno tiene los suficientes arrestos para salir en su defensa.

Con todo lo dicho, la fama de «el Pernales» corre y se extiende por la comarca entera, salta al resto de Andalucía y llega a Madrid y a otras ciudades. Pocos ignoran allí su nombre. La presencia constante de la partida en caminos, pueblos y cortijos, dejando un reguero de delitos, comienza a preocupar a las autoridades. Ante las innumerables denuncias por tantas fechorías impunes, se ven en la necesidad de enviar nuevas fuerzas contra él. El gobernador de Córdoba, señor Cano y Cueto, recibe del ministro de la Gobernación, conde de Romanones, constantes apremios para que vea acabar, cuanto antes, con el creciente imperio del estepeño. Sus esfuerzos son vanos. Hace un viaje por los lugares donde los bandidos se mueven y, a los pocos días, tiene que volverse a Córdoba, corrido y en ridículo. De su estancia sólo queda el recuerdo de la petición de mil pesetas, que «el Pernales» en persona le hace, deteniendo un momento su coche a las puertas de Lucena. No espera, sin embargo, a que se las entregue. Le basta con haber demostrado al señor gobernador que por aquellas tierras manda mucho más que él.

Puede moverse con tanta libertad, y hacer alarde de tantas arrogancias, porque el amparo que recibe, no sólo de las gentes del campo, sino del vecindario de los pueblos, es cada día mayor. Sólo roba a quienes les sobra el dinero. Los humildes están, por ello, de su parte. Hacen en todo momento causa común con él. Puede decirse que éste es el único medio que tienen para protestar por la pasividad del Gobierno en la resolución del problema del hambre. Consideran, pues, al bandido como el arma vengadora de sus agravios. El diputado demócrata señor Sánchez Jiménez llega a decir que el bandolerismo no es más que la lucha enconada entre el bracero y el propietario. No se extinguirá, por tanto, matando a «el Pernales», sino remediando la crisis del trabajo en Andalucía. Así debe entenderlo también el bandido, porque no pierde ocasión de acentuar el carácter social de sus actividades.

Un día que va acompañado de «el Niño de la Gloria», se encuentra con una cuadrilla de segadores cerca de Herrera. Se da a conocer a ellos y, ofreciéndoles cigarros y dinero, se reúnen en buena compañía a la sombra de un árbol. Hablan del duro trabajo que están realizando y «el Pernales» les dice, con su tosca expresión, que mientras ellos están allí, tostándose bajo un sol de fuego para ganar un triste jornal, los propietarios se estarán divirtiendo en los círculos y casinos, tomando champán helado y jugándose, en un momento, lo que todos juntos no llegarán a ganar en su vida. Aquellos hombres, quemados y sudorosos, asienten convencidos a sus palabras. Poco después «el Pernales» y «el Niño de la Gloria» se despiden con muestras de simpatía. Los segadores, en medio del camino, los ven marchar silenciosos y admirados.

Poco después se les acerca una pareja de la Guardia Civil y les pregunta si han pasado por allí los bandidos.

-Sí- contesta uno de ellos deteniendo el trabajo de la hoz.

¿Hacia dónde fueron?

-Camino de Estepa- responde. Luego torna afanoso a su labor.

Con indicaciones así nunca llegarán a encontrarlos. «El Pernales» y sus compañeros habían tomado la dirección de Aguilar, que se encuentra en sentido contrario.

Francisco Ríos, que está a punto de eclipsar la fama de sus paisanos «el Vivillo» y «el Vizcaya», no goza, sin embargo, del prestigio y de la seguridad que éstos tienen en Estepa. Allí pocos le quieren, aunque no le falten valedores. Su madre, su esposa y sus dos hijas viven en el mayor de los aislamientos, y también en la mayor de las miserias, sin que nadie tienda hacia ellas una mano caritativa.

-Si vieran por aquí a mi hijo- llega a decir la señora Josefa-, serían capaces de matarlo.

Quizá fuera verdad. Y es que, en más de una ocasión, ha hecho víctima de sus robos a algunos de sus paisanos, y éstos no se lo han perdonado jamás. A «el Vivillo» tampoco le cae bien. Cuando le hablan de él, comenta despectivo:

«¡Bah! Es un bandido tonto.»

Pero él sigue, a despecho de estas antipatías, ganando adeptos. Lo que en Estepa le regatean se lo conceden con largueza en otros muchos sitios. Ahora vive casi exclusivamente de pedir dinero a los grandes terratenientes y capitalistas. Y lleva su llamémosla honradez hasta el extremo de no admitir cantidades superiores a la que solicita. Luego distribuye parte de ellas entre las gentes humildes. No hay duda de que esto lo hace de forma estudiada, porque mientras socorre a personas que ni siquiera conoce, la señora Josefa, su madre, tiene que seguir trabajando a sus cincuenta y cinco años. No recibe para su sostenimiento ni un solo céntimo del ya famoso bandido. El prefiere repartirlo aquí y allá o jugárselo al giley en interminables partidas nocturnas. De su mujer y sus hijos tampoco se acuerda para nada. Todo esto es totalmente cierto. En los numerosos registros que la Guardia Civil efectúa en ambas casas nada encuentra de valor.

A «el Pernales» no le basta que muchos sientan admiración por él, ni que aprueben y alienten sus fechorías. Cree necesario también gallear, pisar fuerte para inspirar respeto, y de cuando en cuando hace alguna fanfarronada. Contrariamente a la fama de cobarde que le adjudican sus paisanos, demuestra, en más de una ocasión, que es hombre de arrestos.

Valga como ejemplo lo que le sucede cierto día del mes de abril de 1.906, en el cortijo del Palmerete, situado en las proximidades de Marchena. Ha comido en él con todo sosiego, y cuando se dispone a salir se encuentra cercado por dos parejas de civiles. Dande el alto y él les contesta con duros insultos. Recurren entonces aquellos a las armas y «el Pernales» les responde de igual forma. Durante un rato menudean los disparos. En un alarde de audacia sale Francisco Ríos, a gran velocidad, por una puerta accesoria. Corre como un galgo, zigzagueando ágil, para sortear las balas que llueven sobre él. Ninguna le alcanza. Llega donde los olivos empiezan a espesarse y desaparece.

A los pocos días entra en sospecha de que aquella sorpresa ha sido, tal vez, debida a la delación de un vecino de Marchena, apellidado Ternero, que en más de una ocasión ha condenado públicamente sus actos. Como sabe que es el propietario del casino, cruza con toda tranquilidad la población y se presenta allí en busca. Cuando entra, el salón hierve de conversaciones. El humo de los cigarros tiende movibles velos sobre las cabezas. De momento, nadie repara en él. Luego, alguien le reconoce y poco a poco, en voz baja, va corriendo su nombre de mesa en mesa. Decrece el rumor de las voces. Unos y otros, aparentando indiferencia, le miran de reojo, atentos a sus movimientos. «El Pernales» advierte la expectación que su presencia causa y no se da por enterado. Despacio, se acerca al mostrador. Pregunta por el hombre a quien desea ver y, como le digan que no se encuentra allí, decide esperarlo. Pide café. El camarero, sin disimular su miedo, sírvele diligente. Lo toma con lentitud y después enciende un cigarro. Así deja pasar unos minutos. La inquietud entre los parroquianos aumenta. Sólo el temor y la curiosidad evitan una desbandada general. Vista la tardanza del dueño, el bandido arroja la colilla al suelo, paga y dice con la mayor naturalidad al mozo que le ha servido:

-Dile a Ternero que «el Pernale» ha venío a buscarle pa matarlo.

Vuelve la espalda a la concurrencia y, seguido por cien ojos asombrados, cruza la puerta y gana la calle. Nadie ha rechistado. Ninguno se ha movido. Todos se han quedado clavados en su sitio, sin hacer nada por detenerle.

Este rasgo de valentía le gana mil admiraciones al ser narrado hiperbólicamente por quienes lo presenciaron. Y cuando todos se hacen lenguas de tanta temeridad y majeza, alguien intenta echar un jarro de agua fría sobre los cálidos entusiasmos que suscita. Parece ser que la cosa no tuvo tanto mérito. Se dice que «el Pernales» no hizo aquella tarde sino representar una bien montada comedia, porque sabía de antemano que Ternero había estado todo el día en Utrera para unos asuntos de su negocio. Pero esto muy pocos llegaron a creerlo. La leyenda empezaba a envolver a Francisco Ríos y, como sucedió a todos sus antecesores, iba a tener más fuerza y más verdad que la propia realidad.

En medio de sus andanzas y sus peligros, «el Pernales» no deja de tener siempre presente la grata imagen de Conchilla, la de El Rubio. El recuerdo de sus encantos le llena muchas veces el pensamiento. Siente imperioso el deseo de tenerla entre sus brazos. Por eso, siempre que corretea por aquellos lugares se acerca a verla. La mocita le recibe cada vez más rendida y enamorada. Ni uno ni otro miran de recatarse, como antes. Parece no importarles que los demás lo sepan. El bandido se presenta en el pueblo cuando le place y, ante las miradas de todos, corteja abiertamente a la joven. Algunos llegan a verlos de noche, muy juntos, a la puerta de la casa, acariciándose bajo la sombra protectora de la higuera. La noticia corre por el pueblo como el fuego. En todas partes es comentada con escándalo y sorpresa. Lo ven, y apenas pueden creerlo. A los mayores les parece vergonzoso e indecente que un caballista, casado y con hijos, perseguido a muerte por los civiles, requiera de amores a una mocita como Conchilla, y, mucho más, que ésta le corresponda. Uno de los vecinos, más indignado e indiscreto que los demás, llega a afear a la muchacha su conducta. Esta, llorosa, no deja de contárselo a «el Pernales» en la primera entrevista.

Noches después, aquél está sentado tomando el fresco a la puerta de su casa. De pronto siente en el rostro un tremendo puñetazo, que lo deja sangrando por la boca y nariz. Antes de que pueda tener conciencia de tan inopinada agresión, otro, aún más fuerte, le derriba de la silla al suelo. Se levanta rápido, agarra ésta y la levanta en el aire para responder a quien le ataca. No llega a descargar el golpe. Ve, próxima a su cara, la de «el Pernales». Sus ojos le taladran amenazadores. En un segundo tiene, apretándole el pecho, el cañón de una pistola.

-¡Si te meneas, disparo! «Esto esto es pa que no te metas ande no te llaman. Y otra ves no voy a conformarme con tan poco.»

Sepárase de él dándole un empujón y se aleja calle adelante en busca de Conchilla. Conocido el hecho, a nadie se le vuelve a ocurrir hacer comentarios sobre aquel noviazgo. Si los padres y los hermanos de Conchilla lo aceptan, no van a ser ellos quien se opongan, velando por la moralidad del pueblo. Y callan.

Alternando con breves escapadas a El Rubio, «el Pernales» continúa sus fechorías en aquel territorio. Su nombre suena casi a diario en todos los sitios, aireado por la fama. Menudean sus robos y sus peticiones de dinero. A una señora viuda, vecina de Rute, le pide un día quinientas pesetas. Ella accede y por un criado le manda mil, con el encargo de que no la vuelva a molestar en el término de un año. Al entregárselas, el bandido toma sólo la mitad y advierte al enviado:

-Di a tu señora quel «Pernale» sólo asmite er dinero que píe.Lleleva esas quinientas pesetas y le dises que está pagá hasta el año que viene.

De la serenidad que el bandido ha llegado a adquirir, y a la que debe haber salido con bien de algún mal trance, da fe el siguiente sucedido:

Yendo una tarde de Estepa a Casariche a lomos de «Relámpago» y solo, entabla conversación con otro jinete que camina en igual dirección. Emparejados, charlan durante un rato. Aquél se da cuenta inmediatamente de quién tiene al lado y juzga, como más prudente, hacer que no lo conoce. Mientras hablan, «el Pernales» fija su atención en la magnífica carabina que el viajero lleva colgada del arzón. Le agrada y decide hacerla suya. Con amables palabras pídele que se la cambie por la que él lleva, abonándole la cantidad que ambos estimen justa por la diferencia. Fijan ésta, y «el Pernales», después de entregar el dinero, toma el arma. No ha hecho más que poner la vista en ella cuando ve aparecer, por el recodo que tienen enfrente, a una pareja de la Guardia Civil. Vienen cada uno por un lado de la carretera, con los fusiles colgados del hombro. Dentro de unos momentos se cruzarán. «El Pernales» dice en voz baja a su acompañante que siga. El irá unos pasos detrás, como si fuera su criado. Si se para o hace algo para prevenir a los civiles, disparará sobre él a quemarropa.

Cuando los guardias llegan a su altura, saludan. El viajero y «el Pernales» les contestan con un amable «buenas tardes». No pasa nada más. La Guardia Civil sigue su camino, bien ajena a que ha tenido al temible bandido en la punta de los dedos. Este, al avistar las primeras casas de Casariche, se separa de su ocasional compañero de viaje, deseándole llegue con bien a su destino. Luego se aleja al trote vivo de «Relámpago». Con ilusión infantil su mano derecha acaricia, más de una vez, la bruñida culata de la carabina adquirida de tan curiosa manera y en tan críticas circunstancias.

La constante repetición de robos y asaltos, no sólo por parte de «el Pernales» y su cuadrilla, sino por otros ladrones de menor cuantía, hace que lleguen a los gobernadores de las provincias muchas protestas de hacendados, propietarios y comerciantes. Piden, sencillamente, que se ejerza mayor vigilancia, pues resulta arriesgado efectuar el más corto viaje. Los bandidos dominan por entero la comarca. Algunos hacen llegar su voz hasta el Gobierno. La prensa les secunda, y bien pronto se levanta una campaña pidiendo a los poderes públicos que pongan en juego cuantos medios sean necesarios para acabar de una vez con el azote del bandolerismo en Andalucía. «España Nueva», de Madrid, y «El Liberal», de Sevilla, publican día tras día sensacionales informaciones. En ellas censuran al Gobierno su pasividad, y a las autoridades provinciales, su negligencia. Llegan hasta a acusar de complicidad a varios alcaldes, jueces y policías, cuyos nombres dan.

Estas revelaciones originan un gran escándalo. El conde de Romanones, que acaba de ocupar el Ministerio de Gracia y Justicia en el Gabinete presidido por don José López Domínguez, quiere saber lo que hay de verdad en lo denunciado. Después de consultar con su compañero, el ministro de la Gobernación, don Bernabé Dávila, decide enviar a Estepa al magistrado del Tribunal Supremo, don Víctor Cobián. Su misión será la de examinar los hechos y anotar cuanto allí observe, para informar después al Gobierno. De todo esto, con sus antecedentes y posteriores resultados, hablamos ampliamente en la biografía de «el Vivillo». No obstante, hemos de repetir aquí que la presencia de tan prestigiosa personalidad jurídica en el principal foco del bandolerismo no impresiona lo más mínimo a los malhechores. Es muy cierto que, por lo menos en dos ocasiones, éste, sin sospechar nada, los tiene a su lado cuando con más ardor los busca.

Cuenta don Rodrigo Soriano que una noche el magistrado está tomando el fresco a la puerta de la fonda donde en Estepa se hospeda. Frente a él, en medio de la calle, un individuo, al parecer de alegre condición, se pone a reír y a brincar jugando con unos niños. Contempla aquél sonriente la escena unos momentos, y al cabo de ellos el hombre desaparece en unión de la chiquillería. Es nada menos que «el Pernales». Y allí ha estado, vivito y coleando. Alguien, servicial, se lo advierte a don Víctor, y cuando éste echa tras él a unos guardias próximos, el bandido está ya lejos.

Según el comandante Casero, otra calurosa noche de aquél mes de agosto de 1.906 formase en la principal calle de Estepa, y en su sitio más concurrido, una animada tertulia ante la casa del oficial de la Guardia Civil, señor Garduño. La componen, además de éste, don Víctor Cobián, el coronel jefe del Tercio, su capitán ayudante, el juez de instrucción, el registrador de la propiedad y el abogado sevillano señor Filpo. La conversación versa, naturalmente, sobre el bandolerismo en general y sobre «el Pernales» en particular.

A la derecha del grupo y frente a la acera que ocupa está, a no muchos pasos, la casa solariega del marqués de Cerverales. Junto a una de las dos columnas de piedra que enmarcan la amplia puerta y sostienen el balcón principal se para un hombre. Recostado en una de ellas, enciende tranquilamente un pitillo. Mientras lo consume a lentas chupadas escucha lo que en la reunión se dice. Un buen rato lleva allí cuando dos vecinos que pasan se fijan en él. Al reconocerle, uno de ellos le dice en voz baja:

–Pero Francisco, ¿qué hases aquí?

Vuelve el interrogado la cabeza y responde:

–Estoy oyendo lo que disen esos señores que han venío de Madri pa cogerme.

Los dos estepeños hacen ver a «el Pernales», pues él es, lo arriesgado de su atrevimiento y casi a la fuerza lo alejan de allí.

Estas osadías del bandido, que llegan a conocerse y son comentadísimas, aumentan aún más, si cabe, su popularidad. Los ecos de su fama llegan también a El Rubio, donde Conchilla le espera siempre anhelante . «El Pernales» suele visitarla con frecuencia. No tanta, sin embargo, como su mutua pasión les exige. Cada vez sienten más la necesidad de estar juntos, aunque la azarosa vida del bandido no haga esto muy posible. Ambos quieren verse a sus anchas, sin que nadie sepan quienes son, lejos de El Rubio, donde a cada paso mil ojos les vigilan. Ansían la libertad para su amor y se disponen a dársela. Todo lo preparan en secreto.